競馬の予想でよく耳にする「軸馬」という言葉。

特に馬連や三連複、三連単など複数の馬を組み合わせる馬券では、この「軸馬」の選定が的中へのカギを握ります。

しかし初心者の方にとっては、「軸」とは何なのか、どのように使うのかが分かりにくいかもしれません。

本記事では、軸馬の基本的な意味から、流し・連軸・フォーメーション・ボックスとの違い、さらには軸馬の選び方まで丁寧に解説します。

馬券の精度を高めたい方や、買い方を見直したい方はぜひ参考にしてみてください。

競馬における「軸」とは?

馬券を組み立てるうえで「軸」となる馬は、予想の中心に据えるべき最重要の存在です。

単勝・複勝では1頭しか選びませんが、馬連や三連複、三連単などの連系馬券では、1着から3着以内に「必ず入ってくるだろう」と信じる1頭を軸として据え、その馬を中心に複数の馬券を組み立てるのが基本です。

軸馬の精度が高ければ、相手選びに多少のブレがあっても馬券は的中に近づきます。

ここではまず、「軸」とは具体的に何を意味するのかを見ていきましょう。

軸馬とは何か?本命馬との違い

軸馬とは、「必ず馬券圏内に来る」と予想して買い目の中心に据える馬のことです。

本命馬と呼ばれることもありますが、厳密には違いがあります。

本命馬は勝利を期待される存在であるのに対し、軸馬は「1着とは限らないが、2着以内(または3着以内)には堅いだろう」と評価される馬です。

そのため、安定感のあるタイプや、実力差が明らかなメンバー構成で信頼度が高い馬が軸に選ばれます。

なぜ「軸」が馬券の中心になるのか?

連系馬券では組み合わせ数が多くなるため、すべての馬を均等に予想するのは現実的ではありません。

そこで、1頭を固定する「軸馬」を中心に据えることで、点数を絞りつつも的中の確率を高める戦略が取れるのです。

例えば三連複の軸1頭流しなら、相手の選定に柔軟性を持たせながらも、軸が崩れなければ的中する可能性が広がります。

軸を明確にすることは、戦略的な馬券購入への第一歩といえるでしょう。

流し馬券と軸馬の関係

競馬では「軸を流す」という表現があります。

これは、1頭の軸馬を中心に、複数の相手馬に馬券を広げる買い方のことで、馬連・三連複・三連単などで多く使われています。

流し買いは、相手が絞れない時や高配当を狙いたい時に有効な手法です。

ここからは、流し馬券と軸馬の関係性について解説します。

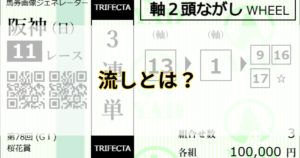

競馬の「流し」とは?基本の買い方

「流し」とは、1頭または2頭の軸馬を固定し、複数の相手馬へ組み合わせを広げて馬券を買う方法です。

たとえば馬連で1番を軸とし、相手に2・4・6番を選んだ場合、「1-2」「1-4」「1-6」と3点の馬券を購入します。

三連複や三連単でも同様で、軸1頭流しや軸2頭流しという表現が用いられます。

特に三連単では、1着に固定するか、順位を問わずに買う「マルチ」かで買い方が大きく変わります。

軸を使った流しのメリットと注意点

軸を決めて流す最大のメリットは、点数を抑えながらも広範囲をカバーできることです。

例えば三連複軸1頭流しでは、6頭を相手に選んでも15点で済み、絞りつつ高配当も狙えます。

一方、軸馬が馬券圏外に敗れた場合、すべての買い目が無効になるというリスクも抱えます。

そのため、軸馬は「勝つよりも崩れないタイプ」を選ぶのが理想です。

また、相手選びも過剰に広げすぎるとコストがかさみ、回収率が下がるためバランスが重要です。

連軸と「軸と相手」の違いとは

軸馬という言葉とともによく使われるのが「連軸」や「相手馬」という表現です。

これらは馬券の組み方や考え方に深く関係しており、特に馬連・ワイド・三連複などで重要な用語となります。

このセクションでは、「連軸」と「軸と相手」の関係を整理し、それぞれがどういう状況で使われるのかを解説します。

連軸とは?使われるシーンと意味

「連軸」とは、馬連やワイドなどの連勝式馬券において「2着以内には堅い」と見込まれる馬のことを指します。

この馬を中心に複数の相手と組み合わせて馬券を買うのが「連軸買い」です。

例えば「5番が連軸」と判断した場合、「5-2」「5-6」「5-11」など、5番から広げた馬連を購入します。

軸が飛べばすべて不的中になるため、軸の信頼性が非常に重視されます。

「軸と相手」の考え方と組み合わせ例

「軸と相手」という考え方は、軸馬1頭と複数の相手馬の組み合わせによって馬券を構成する基本戦略です。

馬連・三連複・三連単のいずれでも使える考え方で、最もシンプルかつ実用的な手法の一つです。

たとえば三連複で「軸が1番、相手に3・5・6・9・12を選ぶ」とすると、1番を含む3頭の組み合わせがすべて対象になります。

これにより、自信のある馬1頭と実力伯仲の相手馬を同時にカバーできるメリットがあります。

軸1頭流しと2頭流しの違いと使い分け

馬券の買い方を工夫することで、的中率と回収率をバランスよく高めることができます。

その代表例が「軸1頭流し」と「軸2頭流し」です。

どちらも軸となる馬を中心に、相手馬との組み合わせで馬券を組み立てますが、点数や信頼性に違いがあります。

ここではそれぞれの特徴と使い分けのポイントを解説します。

軸1頭流しの仕組みと活用場面

軸1頭流しは、1頭の軸馬と複数の相手馬を組み合わせて購入するシンプルな方法です。

たとえば三連複では、1番を軸に相手3・5・6・9を選ぶと、「1-3-5」「1-3-6」「1-5-6」などの組み合わせが自動で構成されます。

この買い方の利点は、少ない点数で多くの組み合わせをカバーできることです。

相手の力量差が少ないレースや、高配当を狙いたいときに有効です。

一方、軸馬が馬券圏外に敗れた場合はすべて不的中になるため、軸選びの精度が求められます。

軸2頭流しとは?精度とリスクのバランス

軸2頭流しは、2頭の軸馬を固定し、そこに相手馬を加えて馬券を構成する方法です。

たとえば三連複では「1・5を軸」にして、相手に3・6・9を選べば、「1-5-3」「1-5-6」「1-5-9」の3点が購入対象になります。

この買い方の特徴は、2頭の軸がどちらも馬券圏内に来ることが条件となる代わりに、点数が抑えられ、的中率が高まりやすい点にあります。

「信頼できる2頭がいるが、残りの1頭が絞りにくい」といった場面で使いやすい買い方です。

軸馬選びの注意点と選び方のコツ

どちらの買い方も、軸馬の精度が的中に直結します。

軸馬を誤って選んでしまえば、いくら相手を上手に拾っても馬券は成立しません。

軸1頭流しでは、崩れにくく安定感のあるタイプを選び、相手はある程度広めにしてヒモ抜けを防ぐのが基本です。

一方、軸2頭流しでは、2頭とも馬券圏内に入る必要があるため、「ともに安定感があること」が絶対条件です。

たとえば近走で安定した成績を残している馬同士、または重賞実績のある馬+上がり馬など、信頼度の高い組み合わせを意識しましょう。

どちらの買い方も、相手馬を増やしすぎると資金効率が悪くなりがちなので、点数と回収率のバランスを意識することが重要です。

軸馬の選び方8つのポイント

軸馬を選ぶ際は、単に人気や実績だけで判断するのではなく、さまざまなファクターを総合的に考慮することが大切です。

以下に、特に重視すべき8つの要素を表にまとめました。

実際に馬券を買う前に、これらの視点から「軸として信頼できるかどうか」をチェックしておくと、的中率アップに繋がります。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 騎手 | 実績・コース適性・乗り替わり強化などを重視 |

| 調教 | 最終追い切りの時計・併せ馬の動きに注目 |

| 枠順 | 内・外の有利不利、脚質との相性を確認 |

| 脚質 | 展開に影響されにくい先行・自在型が安定 |

| 馬場適性 | 不良馬場や高速馬場でのパフォーマンスを分析 |

| 距離・コース実績 | 同条件での実績があるかどうか |

| パドック・馬体重 | 入れ込みや太め残りなど状態をチェック |

| 相手関係 | 相手が弱ければ自ずと信頼度が上がる |

このように多角的にチェックすることで、「軸にしても崩れにくい馬」を見抜くことができます。

特に堅実に走るタイプを見極めるためには、上記ポイントを組み合わせて総合判断することが重要です。

軸馬とフォーメーション・ボックスの関係

軸馬を決めたうえで馬券を組み立てる際、選択肢としてよく挙がるのが「フォーメーション」と「ボックス」です。

これらは流し買いとは異なり、複数の馬を段階的に、または横並びで組み合わせる方式で、特に三連複や三連単で活用されています。

ここでは、それぞれの特徴と、軸馬との使い分けについて解説します。

フォーメーションとは?軸とどう違う?

フォーメーションとは、馬券の着順ごとに複数の馬を分けて指定する買い方です。

たとえば三連単なら「1着に1・3番、2着に3・5番、3着に6・7・9番」といったように、階層ごとに馬を振り分けて組み合わせを作ります。

流しと違って、全ての着順ごとに複数の馬を設定できる自在性がフォーメーションの最大の特徴といえるでしょう。

この方法では、軸馬を含めつつ、他の相手馬の順位を柔軟に変えることができるため、展開が読みづらいレースや、穴馬を組み込んだ高配当狙いに適しています。

ただし、組み合わせを求めるには計算ツールが必須ですし、買い方次第で点数が多くなりやすいので、資金との相談が必要です。

ボックス買いと軸馬戦略の相性

ボックス買いは、選んだ馬すべての組み合わせを対象とする買い方で、着順を問わずにカバーできるのが特徴です。

たとえば三連複で「3・5・7・9」のボックスを買えば、「3-5-7」「3-5-9」「5-7-9」など、全ての3頭組み合わせが対象になります。

一見すると万能な買い方に見えますが、組み合わせ数が増えるので、明確な軸馬がいるレースでは余計な組み合わせも購入してしまいます。

軸向きの馬がいるなら「流し」や「フォーメーション」の方が点数を抑えつつ精度も上がるため、ボックスは「絞りきれない混戦」の時に使うのが効果的です。

軸馬を決めるのは前日?当日?

競馬の予想では、前日までに軸馬を決めておくことが一般的です。

ただし、実際に馬券を購入するタイミングでは、当日の情報をしっかり確認することが大切です。

例えば、天候や馬場状態が変化した場合、馬の走りに大きく影響が出ることがあります。

また、パドックでは馬体重の増減や歩様のスムーズさ、発汗の程度などを見て、その馬の当日の状態を判断する必要があります。

前日に立てた予想は参考になりますが、最終的な軸馬の選定は当日の状況を踏まえて判断することが、より精度の高い馬券購入につながります。

まとめ:軸馬を理解すれば馬券の精度が一気に上がる

競馬において「軸馬」は、馬券を組み立てるうえで最も重要な存在です。

特に馬連や三連複、三連単などの連系馬券では、軸馬の選定次第で的中率や回収率に大きな差が生まれます。

流し買いやフォーメーション、ボックスなど多様な買い方がある中で、まずは「どの馬を信頼するか」を明確にすることが大切です。

また、軸馬を選ぶ際には、過去の成績や調教、パドックの気配まで多角的にチェックする姿勢が求められます。

軸馬の考え方をしっかりと理解することで、無駄な点数を減らし、より実践的な馬券戦略を立てることができるようになります。