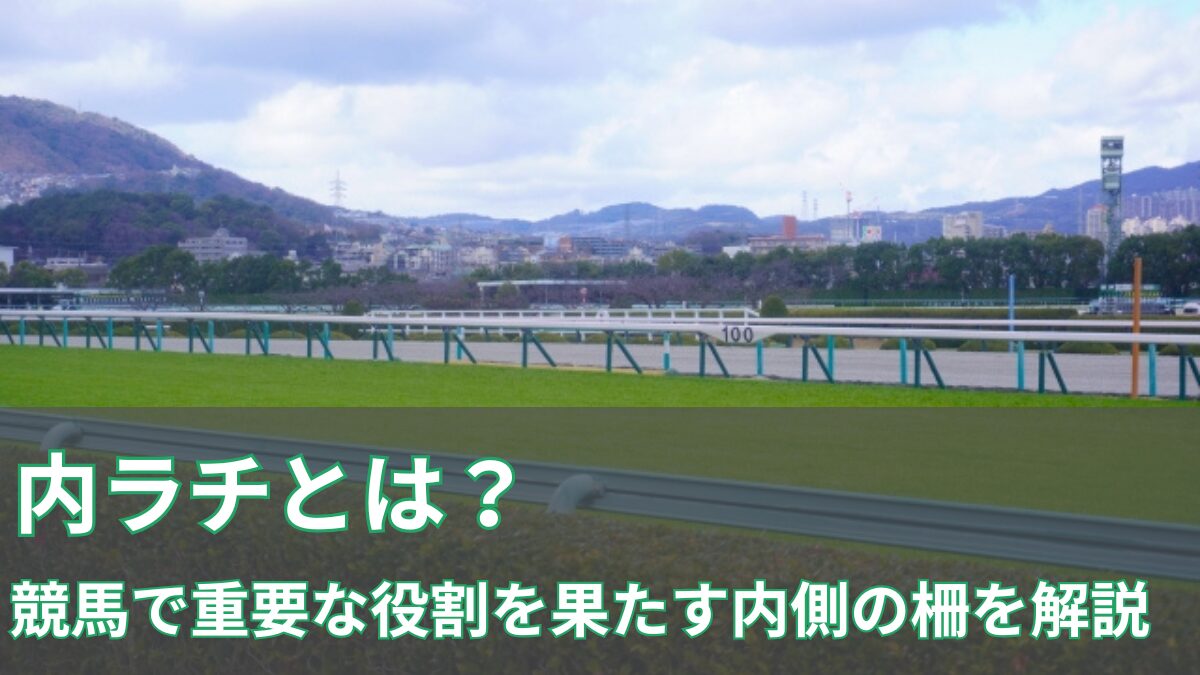

競馬ファンの間ではおなじみの用語である「内ラチ」ですが、初心者にとってはその意味や役割が分かりにくいかもしれません。

実はこの内ラチ、レース展開や馬券の行方にも影響を与える、非常に重要な存在なのです。

この記事では、「内ラチとは何か?」という基本的な解説から、「内ラチ沿いを走る馬の有利・不利」、「外ラチとの違い」までをわかりやすく紹介していきます。

内ラチとは?

「内ラチ」とは、競馬場のコース内側に設置されている柵(さく)のことを指します。英語で「rail(レール)」と表現されることもあり、観客席側に設置されている外側の柵は「外ラチ」と呼ばれます。

この内ラチの主な役割は以下のとおりです。

- 競走馬がコース外に逸脱するのを防ぐ

- コースの形状・距離を一定に保つ

- 騎手にとっての目印になる

上記3つの役割について解説します。

競走馬がコース外に逸脱するのを防ぐ

競走馬は時速60kmを超えるスピードで走る中で、周囲の状況や他馬との接触によって進路が乱れることがあります。

内ラチはそうした際に馬が内側へ逸走してしまうのを防ぐための物理的なガイドラインとして機能します。

特にレース序盤の先行争いやコーナーでの密集時には、内ラチがなければ進路が大きく乱れ、落馬や事故につながる危険性もあります。

したがって、内ラチの存在は、騎手と馬の安全を守るための“見えないセーフティネット”ともいえる存在です。

コースの形状・距離を一定に保つ

競馬における公平性を保つためには、出走する全馬が同じ条件で走れることが不可欠です。

内ラチはコースの基準線として設置されており、ラチの位置を起点にしてレース距離やコーナーの曲率が設定されています。

また、芝コースでは馬場の傷み具合に応じて仮柵を外側に移動させる「コース替え」も行われますが、これもすべて内ラチを軸にコースを均等に使用するための措置です。

距離表示やタイムの正確性にも関わるため、ラチの設置位置は競馬全体の公正性を支える基本構造といえます。

騎手にとっての目印になる

内ラチはレース中における視覚的なガイドとしての役割も果たしています。

特にカーブを曲がる際や直線での進路取りにおいて、騎手は無意識のうちにラチの位置を確認しながら、自身と馬の位置をコントロールしています。

また、内ラチ沿いをピッタリと走ることで、最短距離を通ってタイムロスを防ぐという戦術的な利点も生まれます。

逆に、ラチに寄りすぎると進路が塞がれて抜け出せない危険もあるため、騎手の腕と経験によって「どこまでラチに近づくか」という判断が求められる非常に繊細なゾーンでもあります。

内ラチ沿いの走行は有利?不利?

多くの競馬ファンが注目するのが、「内ラチ沿いを通った馬は有利なのか?」という点です。

これにはコース形態や馬場状態、さらにはその日のトラックバイアス(馬場の傾向)が大きく影響します。

ここからは、内ラチが有利になるケースと不利になるケースを紹介します。

有利になるケース

内ラチ沿いはコース上の最短距離であり、無駄な距離ロスが発生しにくいという利点があります。

特に芝コースで内側の馬場状態が良好な日には、内ラチ沿いをピッタリと回った馬がそのまま粘り込むケースも少なくありません。

この傾向は、競馬場のコース問わず、よく見られるのでレースに勝つための定石といえるでしょう。

また、内ラチに沿って走ることで、両サイドからのプレッシャーを受けにくくなり、自身の競馬が行いやすい利点もあります。

不利になるケース

一方、馬場の内側が荒れていると、内ラチ沿いを通った馬は芝の悪い部分を踏むことになり、パフォーマンスが落ちるリスクがあります。

特に雨の影響を受けた稍重~重馬場の日には、内ラチよりも馬場の真ん中から外目の方が芝が良好で、外を回した差し・追込馬が有利になることもあります。

また、内ラチ沿いを走っていると進路が詰まりやすく、前が壁になってしまう危険性も少なくありません。

これにより直線でスムーズに抜け出せず、実力を発揮できないというパターンもあるのです。

内ラチと外ラチの違い

競馬場の内外に設けられたラチにはそれぞれ明確な役割があります。

- 内ラチ:コースの内側に設置。主にレース中に馬が内側へ逸脱するのを防ぐ。

- 外ラチ:観客側にある外周の柵。落馬などによる観客との接触を防ぐ。

「内ラチ」の対義語に当たる「外ラチ」は、競馬場の外側に設けられた柵で、観客席に近い位置に設置されています。

内ラチと外ラチは、名前の通り設置場所が対になっており、それぞれ役割が異なります。

内ラチは走路の内側に沿って設けられており、コースの基準線にもなります。

一方、外ラチはコースの外周に設置され、競走馬と観客との接触を防ぐ意味合いが強くなっています。

また、「外ラチ沿いを通って伸びた」という実況を耳にすることもありますが、これは直線で馬が大外から強襲してきたことを意味しており、「内ラチ沿い」とは真逆の進路を意味しています。

このあたりの違いを理解しておくと、実況中継やレース回顧の内容もより深く楽しめるようになるでしょう。

なお、内ラチと外ラチの間にある「内枠・外枠」の考え方も、馬券を考えるうえで重要です。

内枠の馬はスタートからすぐに内ラチ沿いのポジションを取れるため、ロスが少なくなります。一方、外枠の馬はポジション争いが激化したり、外々を回る羽目になってしまうこともあります。

そのため、基本的にはロスなく立ち回れる内ラチ沿いを走るのが勝つための常識ですが、枠や馬場次第で傾向も変わるため、与えられた条件下で最良のパフォーマンスを引き出すことが騎手の仕事といえるのです。

内ラチは固定されていない?可動式ラチの存在

意外に思われるかもしれませんが、JRAの芝コースでは内ラチの位置を2~3週ごとに変えることがあります。

これを「仮柵の設置」や「コース替わり」と呼び、芝の傷みを均等に保つための施策として行われています。

たとえば、東京競馬場の芝コースでは「Aコース」から「Dコース」までの4段階が存在します。

基本的に最初はAコースで始まり、2~3週のスパンで徐々に外側へ移動していきます。

なぜこの間隔で内ラチ沿いを動かすかというと、おおよそこれくらいの使用頻度で内ラチ沿いの芝が痛み出すからです。

数週間ごとに内ラチを移動することによって、少しでも芝状態を良好に保つことができます。

この内ラチの移動は、出走各馬の戦法や脚質にも影響を与えるため、予想を立てる際には「現在どのコース設定か」を確認しておくことが大切です。

まとめ:内ラチを知れば競馬がもっと面白くなる

競馬における「内ラチ」とは、単なる柵ではなく、馬の走行位置、騎手の戦略、そしてレースの勝敗を左右する重要な要素です。

内ラチ沿いの走行が有利になるか不利になるかは、馬場状態やコース取り、さらには展開によって変わるため、日々の情報収集が重要になります。

また、外ラチとの違いや仮柵によるコース変更も含めて理解することで、より深く、そして論理的に競馬を楽しむことができるようになります。

内ラチの位置ひとつでレース結果が左右される――そんな奥深さが競馬の面白さのひとつでもあります。

次にレースを見るときは、どの馬が内ラチ沿いを通っているかにも注目してみてはいかがでしょうか。